学外公募アーティスト・イン・レジデンスのアーティスト、マティアス・トーツ氏(Tóth Mátyás)のパフォーマンスと教員、学生との交流会を行った。

参加者:マティアス・トーツ氏、常勤教員、特任教員、学生

2023年12月11日

2023年12月9日~12月17日

愛知県立芸術大学芸術資料館

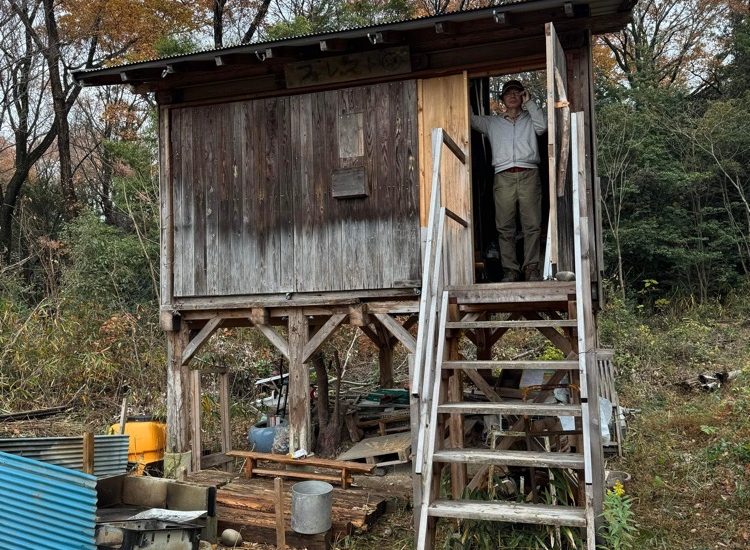

オープンアトリエ:愛知県立芸術大学長鶴池エコハウス

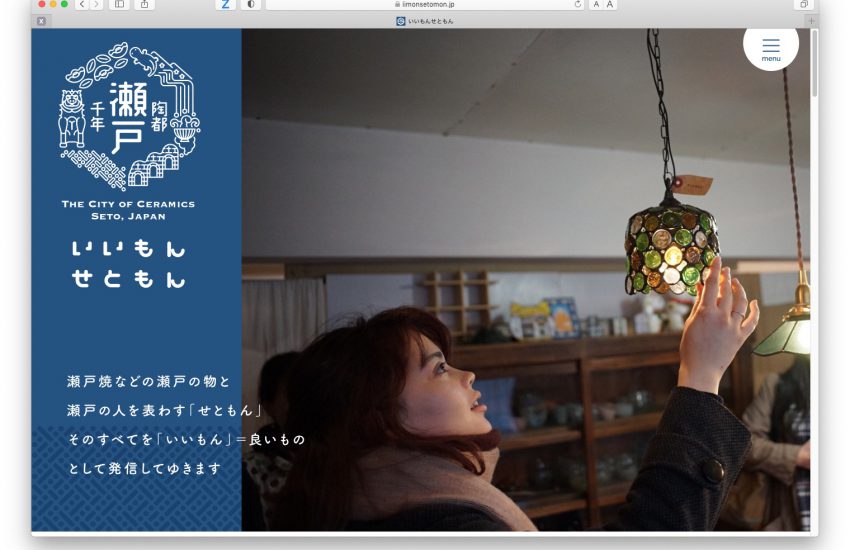

瀬戸市役所ものづくり商業振興課

瀬戸市役所シティプロモーション課

https://iimonsetomon.jp

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:榊原健介、鈴木よしえ

プログラミング:岩瀬直樹

続きを読む

2008年より、大学院美術特別研究「環境とメディアA,B」履修学生及び地域住民と、地域の間伐材を使用して学内において「エコハウス」をセルフビルドで建設し、生態系と親和性のある建物の研究及び自然エネルギーの研究などを行っている。

論文

「The Sagamine-Echohouse」「電子芸術国際会議ISEA2018 DURBAN SOUTH AFRICA “INTERSECTIONS” ACADEMIC PROCEEDINGS FULL PAPERS」P155-P162、単著(査読付き)(2018)

「大学院特別研究、環境とメディア、エコハウスをつくる」愛知県立芸術大学紀要」44号(2014)論文編

続きを読む

http://nagakuteartfestival.com

2018年9月

委託:ながくてアートフェスティバル実行委員会、長久手市文化の家

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:佐藤直樹

プログラミング:岩瀬直樹

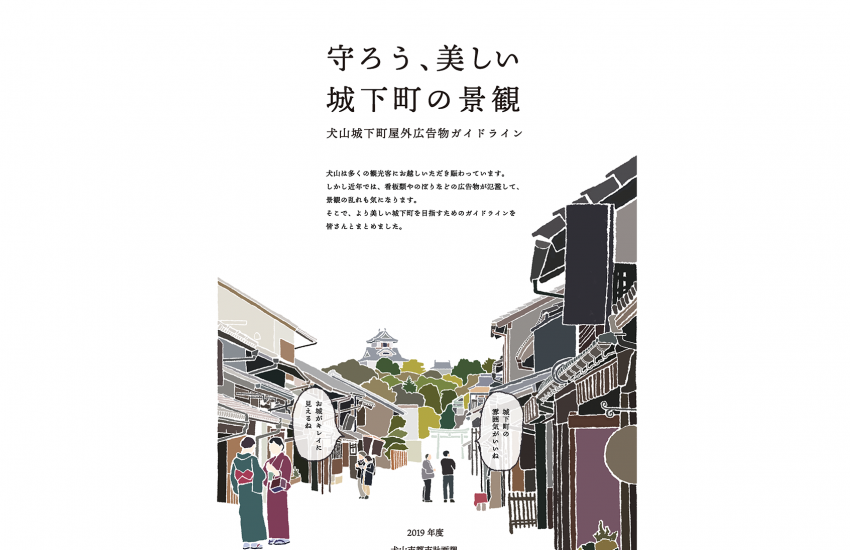

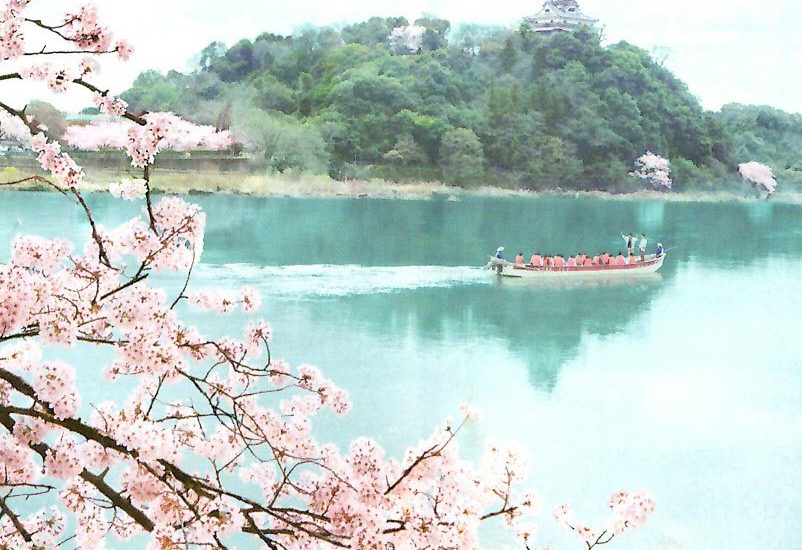

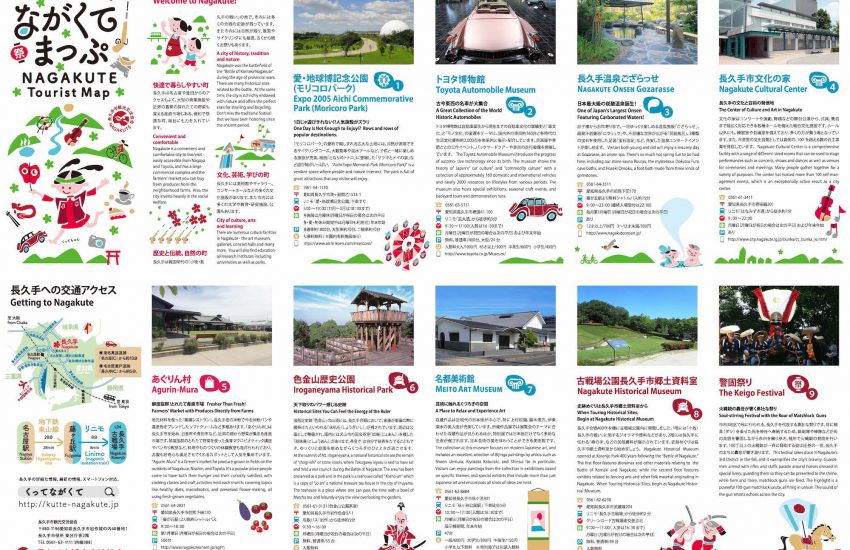

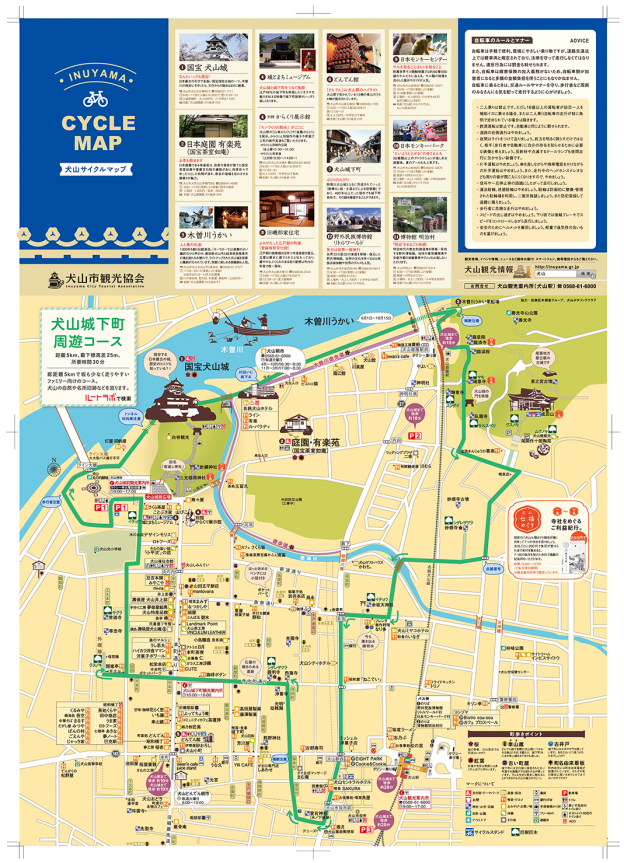

受託研究、犬山集中大規模観光宣伝協議会

愛知県犬山市の観光情報を発信する犬山観光情報サイトのデザイン更新、 および国宝犬山城サイト等の犬山市の観光施設サイトのリニューアルデザインをおこない、 観光情報や歴史的建造物の ・ 研究する。 また犬山の観光に関する宣伝WEB サイトに求められるデザインや技術について調査 物全体のデザイン監修をおこない、 多くの情報をいかに視覚的、 構造的に整理して発信するかを 研究する。

内容:犬山市観光協会が運営する各種WEBサイトの監修、 デザイン、 プログラミング、犬山市観光協会が発行する各種宣伝物のデザイン監修。

2018年4月28日~5月27日

委託:ひらひら日本実行委員会

ひらひら日本 グリーンウィークス

http://hirahiranihon.com

2017年12月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

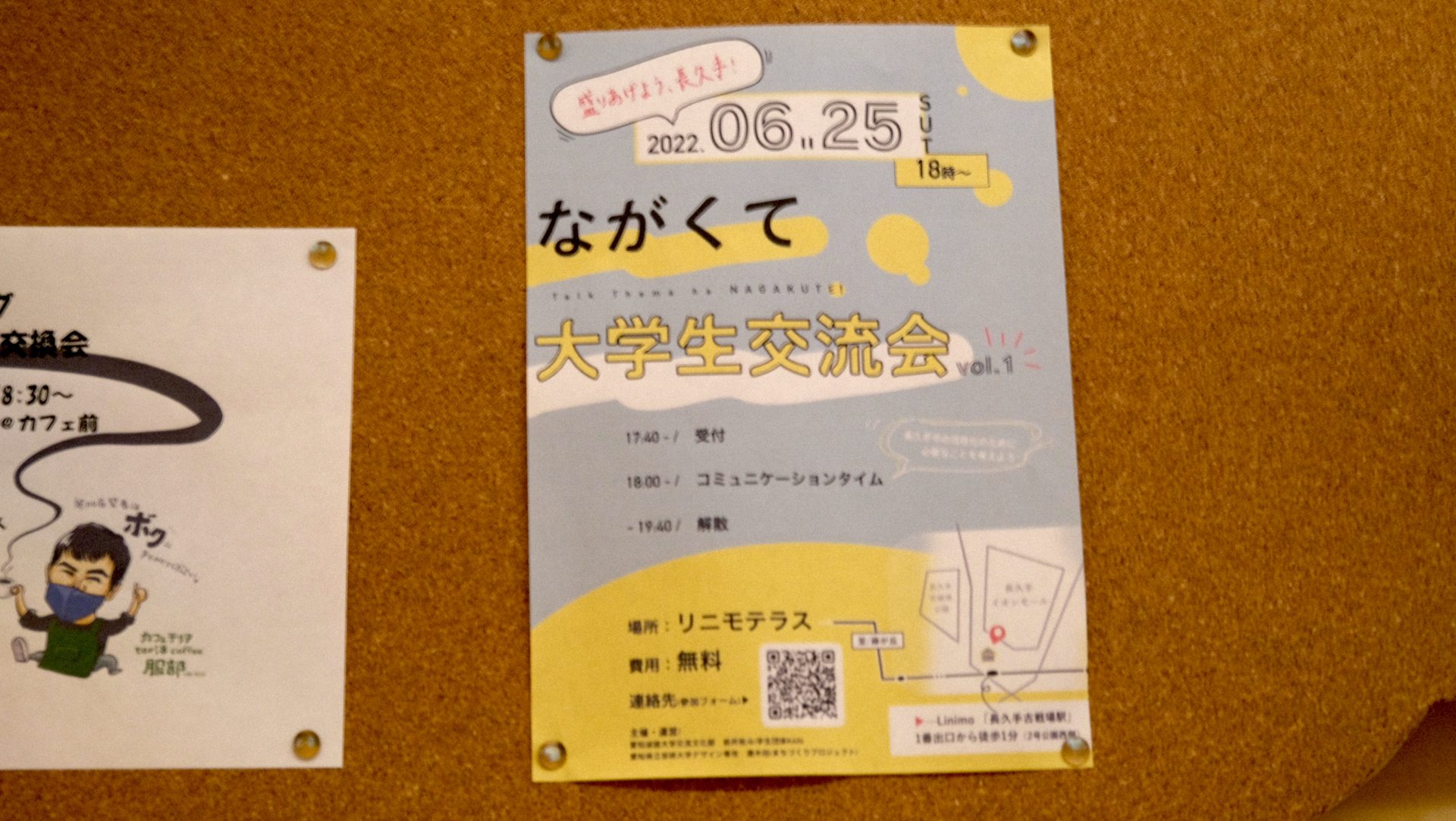

平成29年度長久手市協働まちづくり活動助成事業

2017年9月23日(土・祝)

愛知県立芸術大学長鶴池

2017年9月23日、13:30~18:00

愛知県立芸術大学

平成29年9月3日(日)午後1時30分より午後3時まで、

パルティせと4階マルチメディアルーム

13:30~13:50 講座(石井)

13:50~14:00 「五感で感じる瀬戸」の整理

14:00~14:35 銀座通り商店街で撮影。撮影したものを「#せとまちサポーター」でインスタに投稿。(ブランディングHPとリンク)

14:40~15:00 会場に戻って、投稿写真についてコメント

毎日新聞

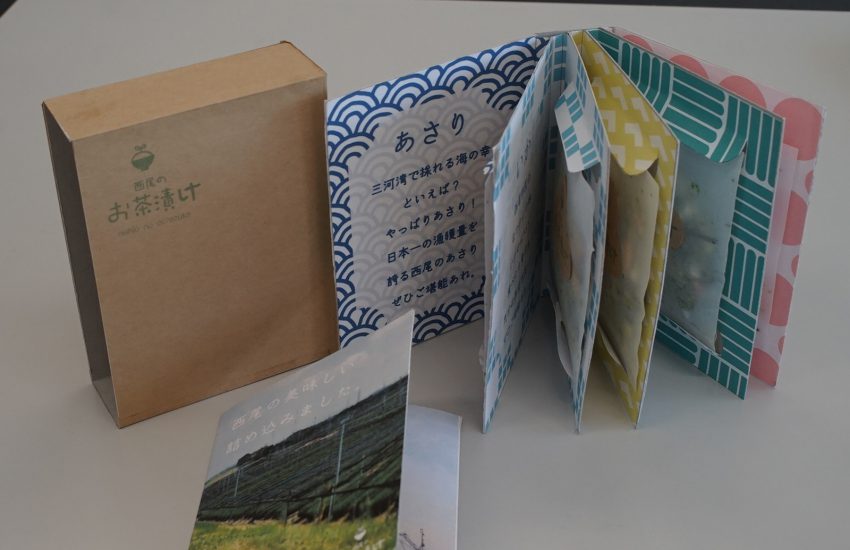

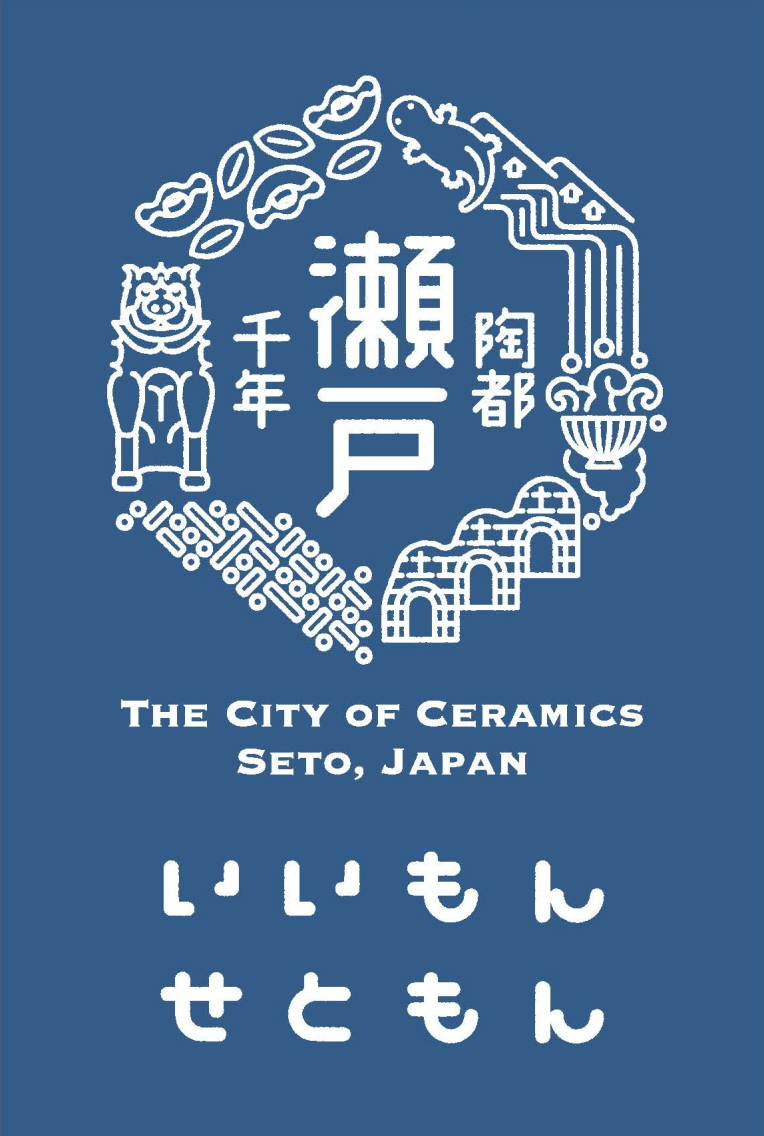

「自然と共生したものづくり文化」「やきものと深くかかわる里山」といった市のイメージをもとに愛知県瀬戸市の魅力を分かりやすく訴えようとロゴマークとキャッチコピーを作成した。市民に市への誇りと愛着を持ってもらうとともに、魅力を全国に発信するツールとして活用する。

2017年7月

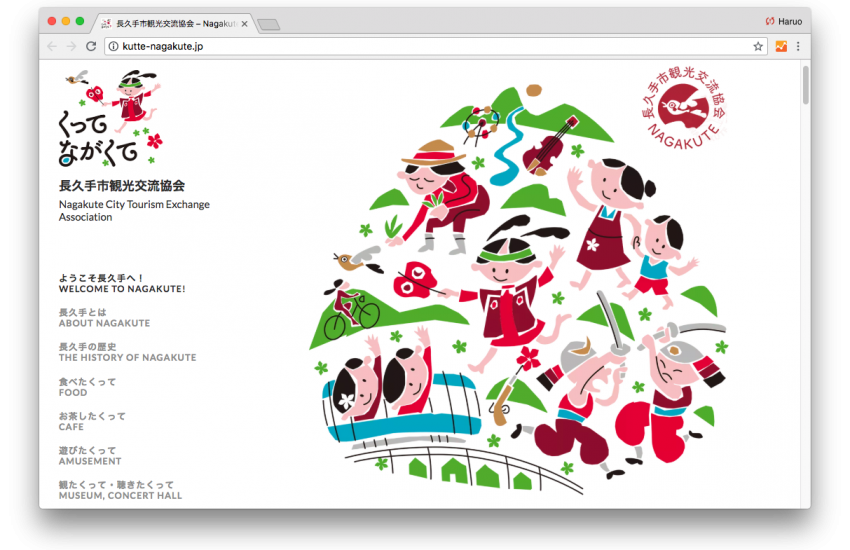

委託:長久手市観光交流協会

webデザイン、ディレクション:石井晴雄

デザイン:クレメンス・メッツラー

「電子芸術国際会議ISEA2017 Manizales Colombia BIO CREATION & PEACE PAPERS – ACADEMIC ACTIVITIES, PROCEEDINGS FULL RESEARCH PAPERS」P238〜246

2017年6月

単著

査読付き

日本デザイン学会誌「日本デザイン学会研究発表大会概要集」64巻 (2017) A8-06

2017年7月

単著

愛知県犬山市の犬山観光情報のクロスメディアデザインについて、当初の問題点と対策、情報媒体のデザイン、サインデザイン、関連施設・周辺地域の情報の整備、犬山観光情報・観光案内所ロゴタイプ、パターングラフィクス、キャンペーンロゴ、コンテンツのデザインディレクションの経緯と具体的な手法について実例を挙げながら報告した。また一連のデザインとその効果について検証し、調査、企画からトータルなデザインの一貫性、継続性、デザイン管理等に関するクロスメディアデザインのデザインディレクションの重要性について述べた。

http://feng.takushoku-u.ac.jp/jssd2017/application.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssd/64/0/64_302/_pdf

電子芸術国際会議ISEA2017 Manizales Colombia“BIO CREATION & PEACE” PAPERS – ACADEMIC ACTIVITIES, 口頭発表

2017年6月14日

カルダス大学、マニサレス、コロンビア

委託:ひらひら日本2017実行委員会

デザイン、プログラミング:石井晴雄

http://hirahiranihon.org

http://2017.nagakuteartfestival.com/

2017年4月

委託:がくてアートフェスティバル実行委員会、長久手市文化の家

ディレクション:石井晴雄

プログラミング:岩瀬直樹

犬山集中大規模観光宣伝協議会

近年は生産革命、情報革命、流通革命によって、地域でのモノづくりや情報発信が盛んにおこなわれるようになり、地域において多様な情報媒体やデザインアイテムをトータルに連動させるクロスメディアデザイン的な思考が重要になっている。一方モノが充足している現代ではモノよりコト、参加や体験、共感型消費などの新しい消費動向も注目されている。本稿ではその様な動向をふまえ、犬山市観光情報の各種の媒体のディレクション、愛知県長久手市で企画・運営している地域住民の交流イベント「ながくてピクニック」、デザインディレクションをおこなった犬山市の公式キャラクター「わん丸君」を事例として、その経緯と手法、成果について述べた。

地域のクロスメディアデザインとディレクション : ながくてピクニック、犬山観光情報、犬山市の公式キャラクターわん丸君を事例として

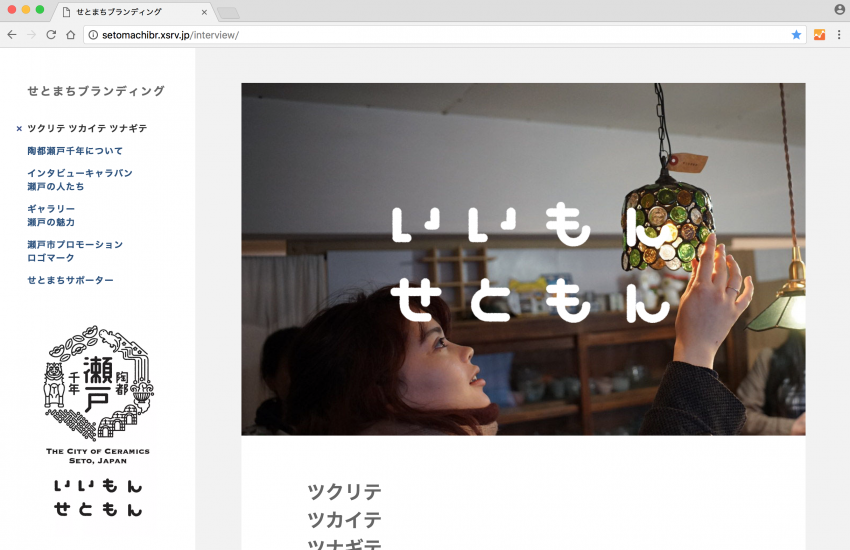

愛知県瀬戸市の魅力を発信するためのwebサイトのディレクションとwebデザインをおこなった。また課題意識を持った瀬戸市役所庁内ワーキンググループや学生とともに瀬戸市のキーパーソンとなる市民へのインタビューと撮影を行い、 その映像をwebサイトに掲載した。本プロジェクトにおいてはディレクター、アドバイザーとして、事業全般への助言・伴走、ワーキンググループや学生の理解促進のための研修、ワークショップ、インタビュー指導なども行いながら、伴走型で事業を実施した。

http://setomachibr.xsrv.jp/interview/

2017年3月

委託:三菱UFJコンサルティング&リサーチ株式会社、瀬戸市

webデザイン、プログラミング:石井晴雄

ビジュアルデザイン:榊原健祐

2016年度映像学会中部支部第3回研究会発表

2017年3月7日(火)13:30-

愛知淑徳大学長久手キャンパス

愛知県常滑市教育委員会、美浜町、南知多町教育委員会、武豊町の地域の小学生と、様々なフィールドワークと体験型ワークショップによって地域の魅力を発見し、ケーブルテレビを通して紹介することを通して、子供のメディア・リテラシーの向上と、地域の情報発信の手法の開発と実践について発表した。

知多半島ケーブルネットワーク「地域のお宝発見、マルトモ探検隊」

-地域における子供による情報発信の効果-

石井晴雄(愛知県立芸術大学)

米島竜雄((株)第二制作)

「マルトモ探検隊」は知多半島ケーブルネットワーク株式会社と愛知県知多半島の常滑市、美浜町、南知多町、武豊町の4市町在住の小学生たちが共同で「地域の魅力(=お宝)を発信する」テレビ番組シリーズである。制作した番組はケーブルネットワークの放送エリア(常滑市、美浜町、南知多町、武豊町)で毎日2回、30 分番組として放映されている。

制作のプロセスは以下の通りである。

マルトモ探検隊は事実を正確に伝えること、体験を通して伝えること、子供たちが自分のイメージと言葉で伝えることに留意して制作している。地域の子供たちがその地域の人たちのところへインタビュー取材に行くことによって、地域の住民も「地域の子供達に地元の良さを知って欲しい」という気持ちから、積極的に取材に応じてもらえる効果があった。また子供達が実際のテレビ番組の制作に参加することによって、現場の緊張感を味わうことができた。また、子供は何事にも率直に反応するので、リサーチやロケハンによってできる限り子供の素直な反応が引き出せる場所や体験、取材対象を選び、子供たちの率直な反応を引き出してそれを映像に収めることが、番組全体に活力を与える結果になった。

http://jasias.jp/wp-content/uploads/2017/07/JASIAS_NewsLetter179.pdf

京都大学において行われた国際シンポジウムにおいて、愛知県長久手市と愛知県立芸術大学をフィールドとして地域住民や学生とおこなっている農や食、インターネットの情報、ワークショップやイベントによるクロスメディア的、包括的な取り組み「三ケ峯里山計画」についてプレゼンテーションをおこなった。またマヘシ・プラドハン(国際連合環境計画技術・産業・経済局国際環境技術センター、ナレッジマネジメント・パートナーシップ プログラムオフィサー)、下田吉之(大阪大学環境・エネルギー管理部副部長)、秦めぐみ(京都秦家主宰)、坂内正明(三重大学大学院地域イノベーション学研究科特任教授)、浅利美鈴(京都大学地球環境学堂准教授)各氏とパネルディスカッションをおこなった。

http://www.esho.kyoto-u.ac.jp/?page_id=1281

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/events_news/office/shisetsu/kankyo/news/2016/170227_1.html

日本デザイン学会誌「デザイン学研究作品集」23巻 (2017) 1号

平成30年4月

単著

査読付き

2016年12月10日13時~17時

長久手市役所西庁舎3階研修室

http://www.city.nagakute.lg.jp/tatsuse/shimin_katsudo/documents/1210chirasi.pdf

2016年12月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

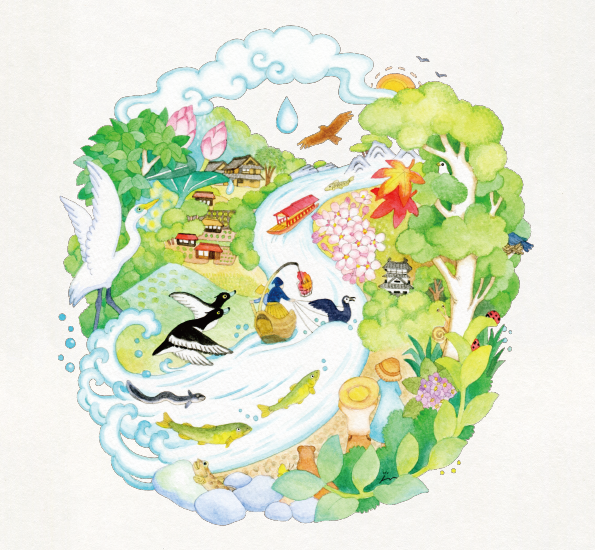

愛知県瀬戸市の魅力を発信するためのプロモーションロゴマークとコピーのデザインのディレクションをおこなった。デザインにあたってはキーパーソンとなる市民へのインタビュー調査や瀬戸市役所庁内のワーキンググループのワークショップなどを通して瀬戸市の魅力について検討した。本プロモーションロゴマークは瀬戸市の豊かな自然、やきものづくりの歴史、瀬戸の暮らしや人の営み、文化、瀬戸の未来などを表現した。また本マークは瀬戸市の各種の広報物やサイン、伝統工芸品や各種の商品、デザインアイテムに展開され、ビジュアルアイデンティティデザインによる町のブランディングについて、継続的に研究している。

http://setomachibr.xsrv.jp/interview/

2016年11月

委託:三菱UFJコンサルティング&リサーチ

平成28年度愛知県公立大学法人受託研究「瀬戸市におけるコピー及びロゴマークに関する研究」

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:榊原健祐

愛知県瀬戸市の魅力を発信するためのプロモーションロゴマークとコピーのデザインのディレクションをおこなった。デザインにあたってはキーパーソンとなる市民へのインタビュー調査や瀬戸市役所庁内のワーキンググループのワークショップなどを通して瀬戸市の魅力について検討した。本プロモーションロゴマークは瀬戸市の親しみやすさ、豊かな自然、やきものづくりの歴史、瀬戸の暮らしや人の営み、文化、瀬戸の未来などを表現した。また本マークは、瀬戸市の各種の広報物やサイン、伝統工芸品や各種の商品、デザインアイテムへの使用を推奨し、ビジュアルアイデンティティデザインによる町のブランディング効果について、継続的に研究している。

瀬戸市が提示した「せとまちブランディング」の定義を踏まえたうえで、ターゲットを、「瀬戸の豊かな自然や、ツクリテが集まる土壌に共感できる、感度の高い若い世代」とし、そしていかにターゲットに対して一つのまちの取組みとして見せるかが、シティプロモーションにおいては重要であり、個々の活動を一つに見せることや、繋げること等で“せとまち”として見せる方法を検討した。そして“せとまち”として一体的に見せるためには、ウェブや紙媒体、地域にある多様な媒体(関連施設、サイン、ポスター等)をトータルでデザインしていくことが重要である。デザインの持つ効果を発揮させるためには一貫性を持たせて長期的にデザインすることが重要であり、本事業においては、長期的な協力関係が構築できる大学との連携を提案する。瀬戸市においては、市民の愛着度、シビックプライドを醸成することが重要である。

メインコピーは「陶都瀬戸千年」、サブコピーは「いいもんせともん」とし、瀬戸市の歴史と親しみやすさを表現した。またシンボルマークは豊かな自然、やきものづくりの歴史が、瀬戸の暮らしや人の営み、文化の象徴、瀬戸の未来、瀬戸の過去を表わした。