瀬戸市役所ものづくり商業振興課

瀬戸市役所シティプロモーション課

https://iimonsetomon.jp

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:榊原健介、鈴木よしえ

プログラミング:岩瀬直樹

続きを読む

瀬戸市役所ものづくり商業振興課

瀬戸市役所シティプロモーション課

https://iimonsetomon.jp

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:榊原健介、鈴木よしえ

プログラミング:岩瀬直樹

続きを読む

愛知県立芸術大学 紀要 No.48

愛知県を中心として開催される市民参加型の緑化イベント「ひらひら日本グリーンウィークス2018」のwebサイトのデザインをおこなった。インスタグラムのハッシュタグフィードをサイトに埋め込み、市民が参加しやすいシステムにした。

2018年4月28日~5月27日

委託:ひらひら日本実行委員会

ひらひら日本 グリーンウィークス

http://hirahiranihon.com

愛知県の美浜町と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊-美浜編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。香味庵でえびせんべい作り体験、河和城跡取材、マルトモ体操収録、食と健康の館で塩作り体験をおこなった。(対象:小学校4-6年生、6名、15分番組)

2017年12月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県瀬戸市において、市民参加によってインスタグラムを活用したフィールドワークをとおして、瀬戸市の魅力発信する講座を担当した。またフィールドワークの前には、「インスタグラムを使った 地域の情報発信」と題して、インスタグラムを活用した町の活性化の事例紹介やクロスメディアデザインの理論に基づいた町の活性化のレクチャーを行った。

平成29年9月3日(日)午後1時30分より午後3時まで、

パルティせと4階マルチメディアルーム

13:30~13:50 講座(石井)

13:50~14:00 「五感で感じる瀬戸」の整理

14:00~14:35 銀座通り商店街で撮影。撮影したものを「#せとまちサポーター」でインスタに投稿。(ブランディングHPとリンク)

14:40~15:00 会場に戻って、投稿写真についてコメント

愛知県名古屋市を中心として開催される、市民参加型の花と緑の街中フェスティバル愛知県を中心として開催される市民参加型の緑化イベント「ひらひら日本グリーンウィークス2017」のwebサイトのディレクションとwebデザインをおこなった。イベント期間中は参加者が自身でサイトに情報を投稿できるシステムを作り、投稿マニュアルを作成して参加性を高める工夫をした。

委託:ひらひら日本2017実行委員会

デザイン、プログラミング:石井晴雄

http://hirahiranihon.org

愛知県長久手市で行われている市民参加型のアートフェスティバルの実行委員として、フェスティバルの運営やwebサイトのデザインディレクション、更新を行った。またフェスティバルに出品する参加者自身が情報の投稿をおこなえる様に、マニュアル作成などのマーネジメントも行っている。

http://2017.nagakuteartfestival.com/

2017年4月

委託:がくてアートフェスティバル実行委員会、長久手市文化の家

ディレクション:石井晴雄

プログラミング:岩瀬直樹

2016年度映像学会中部支部第3回研究会発表

2017年3月7日(火)13:30-

愛知淑徳大学長久手キャンパス

愛知県常滑市教育委員会、美浜町、南知多町教育委員会、武豊町の地域の小学生と、様々なフィールドワークと体験型ワークショップによって地域の魅力を発見し、ケーブルテレビを通して紹介することを通して、子供のメディア・リテラシーの向上と、地域の情報発信の手法の開発と実践について発表した。

知多半島ケーブルネットワーク「地域のお宝発見、マルトモ探検隊」

-地域における子供による情報発信の効果-

石井晴雄(愛知県立芸術大学)

米島竜雄((株)第二制作)

「マルトモ探検隊」は知多半島ケーブルネットワーク株式会社と愛知県知多半島の常滑市、美浜町、南知多町、武豊町の4市町在住の小学生たちが共同で「地域の魅力(=お宝)を発信する」テレビ番組シリーズである。制作した番組はケーブルネットワークの放送エリア(常滑市、美浜町、南知多町、武豊町)で毎日2回、30 分番組として放映されている。

制作のプロセスは以下の通りである。

マルトモ探検隊は事実を正確に伝えること、体験を通して伝えること、子供たちが自分のイメージと言葉で伝えることに留意して制作している。地域の子供たちがその地域の人たちのところへインタビュー取材に行くことによって、地域の住民も「地域の子供達に地元の良さを知って欲しい」という気持ちから、積極的に取材に応じてもらえる効果があった。また子供達が実際のテレビ番組の制作に参加することによって、現場の緊張感を味わうことができた。また、子供は何事にも率直に反応するので、リサーチやロケハンによってできる限り子供の素直な反応が引き出せる場所や体験、取材対象を選び、子供たちの率直な反応を引き出してそれを映像に収めることが、番組全体に活力を与える結果になった。

http://jasias.jp/wp-content/uploads/2017/07/JASIAS_NewsLetter179.pdf

愛知県の武豊町と知多半島ケーブルネットワークと共同事業「マルトモ探検隊-武豊編」において、地域からの情報発信をテーマとして子供達のための講座と番組出演をおこなった。武豊消防署、味の蔵たけとよ、転車台、桃太郎伝説について取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、5名、30分番組)

2016年12月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県の南知多町教育委員会と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊-南知多編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。内海の砂浜の砂を使って砂時計作りのワークショップ、ハーブ農園riccoでハーブ摘みの体験、師崎朝市の取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、6名、30分番組)

2016年11月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県知多郡美浜町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。山の広場の取材と建設体験、南知多ビーチランドの取材とイルカやペンギンのタッチ体験、杉本美術館の取材を行い、番組制作をおこなった。(対象:小学校4-6年生、2名、30分番組)

2016年11月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

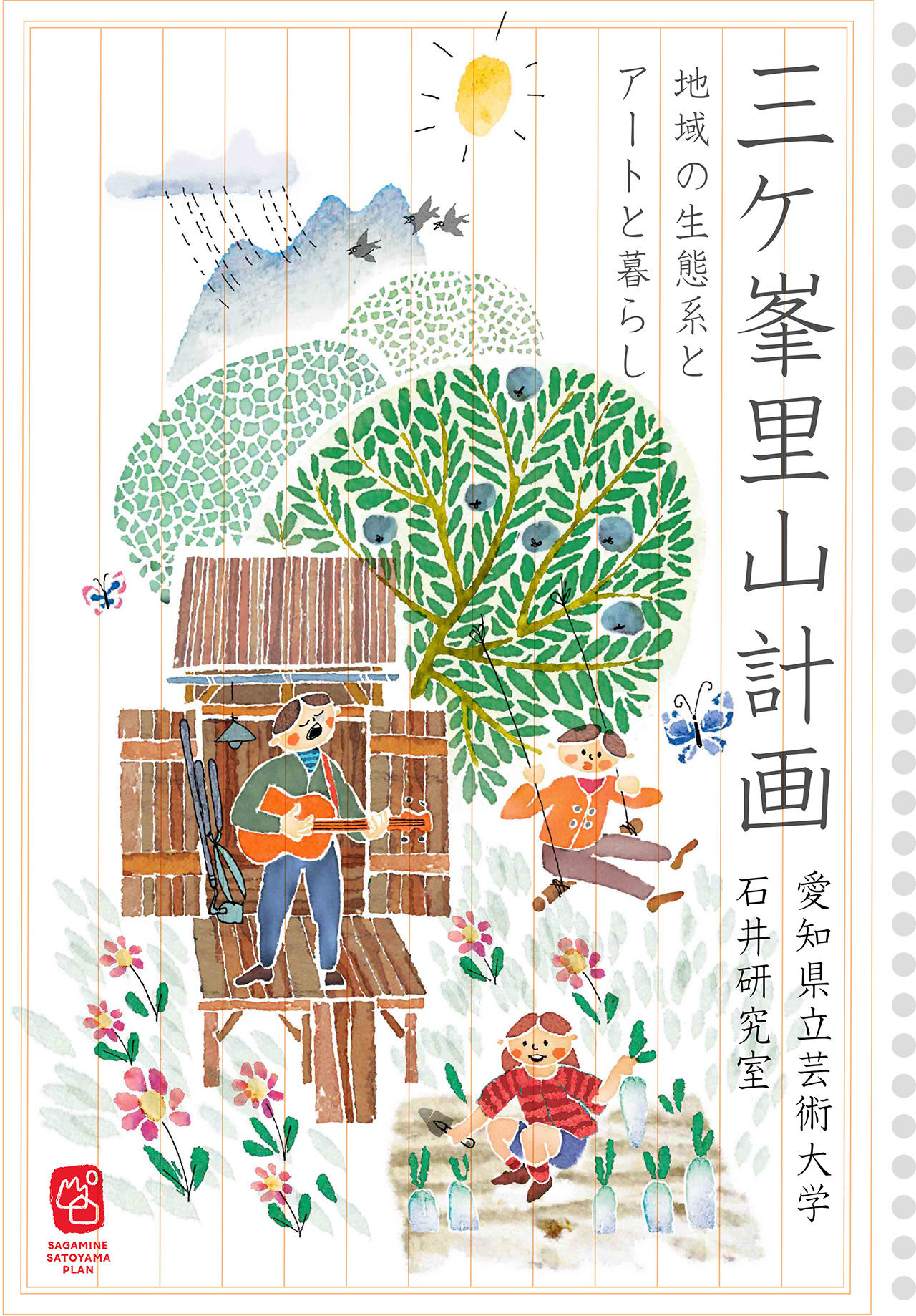

愛知県立芸術大学創立50周年記念展示「芸術は森からはじまる」に選出され、愛知県立芸術大学の自然環境の中で行っているエコハウスの建設や自然農のワークショップ、自然観察のフィールドワーク、自然体験や造形のワークショップ、地域住民を対象とした参加・体験型のイベントの企画・運営、自然エネルギーの活用、地域の情報デザインなどの研究、活動の成果を展示した。

2016年9月3日(土)~ 24日(土)

愛知県立芸術大学創立50周年記念展示「芸術は森からはじまる」

平成26年度学長特別研究費「地域に根ざしたアートイベントの研究」

愛知県立芸術大学 愛知県長久手市岩作三ケ峯1-114

愛知県立芸術大学創立50周年記念展示「芸術は森からはじまる」

http://aigei50th.aichi-fam-u.ac.jp/?event=event-53

愛知芸大の石井研究室では愛知芸大の環境の中で自然農や家を作る授業、体験をデザインする授業、自然体験や造形のワークショップ、地域の祭を作るなどの多様な研究、活動をおこなっています。モノが溢れる現代には、体験や関係をデザインする視点が必要になります。また今後は分散型の情報やエネルギーシステムの発達によって、もっと地域に根ざした暮らしが可能になるのではないでしょうか。自然の豊かな愛知芸大の環境は、暮らしやアート、デザインについて自由に考えることができる場を与えてくれます。今後もこの環境を使って情報やコミュニティー、エネルギー、アート、音楽、食、地域の暮らしについてトータルに考え、研究・活動をおこなってゆきたいと思います。

電子芸術国際会議 ISEA2016 HONGKONG香港 CULTURAL R>EVOLUTION

ポスター展示、ポスターセッション発表

2016年5月18日

香港市立大学クリエイティブメディアセンター、香港

ISEA2016 Hong Kong CULTURAL R>EVOLUTION

Proceedings of the 22nd International Symposium on Electronic

P457

香港で行われた電子芸術国際会議ISEA2016において、愛知県長久手市において運営した地域の農や食、アートや音楽などの情報の共有を目的としたwebサイトについてポスター発表とポスターセッションをおこなった。このwebサイトをとおして地域住民同士のコミュニケーションを活性化し、農業、食料、アート、音楽、子育て、経済などを含めた地域循環型の社会を目指すためにwebサイトなどの電子メディアが有効であることを発表した。

http://isea2016.isea-international.org/

https://isea2016.scm.cityu.edu.hk/openconf/modules/request.php?module=oc_program&action=program.php&p=program

イギリスのロンドンで行われる花と緑の市民参加型のイベント「チェルシーフリンジ2016」に、「三ケ峯里山計画、Sagamine Satoyama Plan」としてサテライト参加した。

http://www.chelseafringe.com/event/sagamine-satoyana-plan/2016-06-07/

愛知県の常滑市教育委員会と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊-常滑編」において 、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。イオンモール常滑取材、ゴーカート体験、中部国際空港セントレアで警備(COC)の取材、常滑市図書館取材、INAXライブミュージアム、タイルアート博物館取材、モザイクタイルアート体験をおこなった。(対象:小学校4-6年生、6名

30分番組)

2016年6月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県立芸術大学の敷地内および長久手市内の自然環境においてアートと音楽のイベントをおこない、その制作過程をとおして地域に根ざし、地域の自然環境と融合した芸術のあり方について研究する。また本イベントでは会場設営や装飾を参加者と共におこない、地元で採れた野菜や穀物を参加者とともに調理するなどの共同作業の体験をとおして地域住民間のコミュニケーションの促進と体験型のデザインの手法について研究する。なお本研究は創立50周年記念展示「芸術は森からはじまる」の一環としておこない、地域に根ざした芸術大学のありかたの一つとして提示した。

参加型野外イベント「ながくてピクニック」

平成28年度学長特別研究「地域に根ざしたアート・音楽イベント形成の研究」

愛知県知多郡南知多町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。前野小平次の埋蔵金の伝説取材、徳吉醸造で味噌作り取材と伝統料理作り体験、片名漁港でせりを見学、ミニマムでクロワッサン作り体験、マルハリゾートでバーベキュー体験をおこない、番組制作をおこなった。

2015年12月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県常滑市のの地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。焼き物体験、やきもの散歩道散策、大蔵餅で草餅作り体験、中部国際空港セントレアでJALの旅客機の整備の現場取材をおこない、番組制作をおこなった。

2015年11月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県武豊町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。ゆめたろうプラザ、壱町田湿地、夢乃蔵取材、伊藤商店でたまりをしぼる体験、伝統の知多木綿の取材・体験をおこない、番組制作をおこなった。

2015年9月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県知多郡美浜町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。野間崎灯台見学、食と健康の館で塩作り体験、南知多ビーチランドふれあいおさかな館、恋の水神社の取材をおこない、番組制作をおこなった。

2015年8月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

日本デザイン学会誌「日本デザイン学会研究発表大会概要集」62巻 (2015) A2-06(CD-ROM)

2015年6月

単著

地域の発展のためにはその地域の住人がその土地のコンテンツを発掘し情報発信してゆくことが重要だ。本研究は子供達が地域の情報を発掘、発信するケーブルテレビの番組制作をとおして、子供達の映像による情報メディア・リテラシーを育成することを実践的におこなった。地域の情報を映像で伝えるためには情報を正確に伝える機能的な要素、そして体験なども含めた動的かつ感性的な要素、そして自身の感じたことや考えたことを伝える主観的な要素が必要になることについて考察した。

マルトモ探検隊

制作:知多半島ケーブルネットワーク株式会社

制作協力:(株)第二制作

At Forest, we exploit the ground of Aichi University of the Arts to engage in various activities. For example, we invite people from neighborhood communities to grow vegetables with natural farming method and cook and taste the harvest together. We also organize observations of rare flora and fauna, workshops to experience nature, art and performance events utilizing natural plants, etc.

http://www.chelseafringe.com/event/forest/

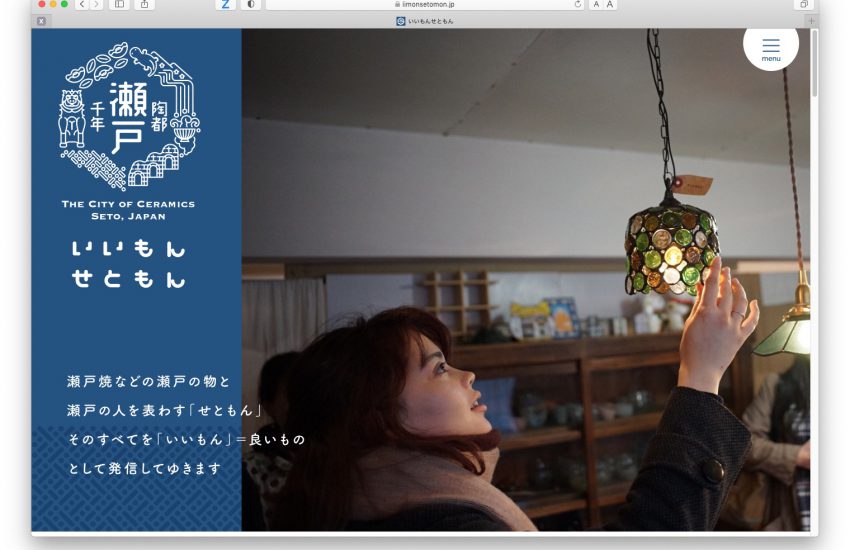

愛知県長久手市において、国土交通省「平成26年度集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査」に選定された「長久手田園バレー計画と連携した「農」をテーマにしたまちづくり推進実証調査」の一環として、「ながくてゆいまあるかわら版」のデザインのディレクションをおこなった。農ある暮らしを実践している農家や市民団体の情報をマップ上に掲載し、インタビュー記事を載せるなど、農ある暮らしの推進に努めた。(B4、4P、4C)

2015年3月

委託:長久手市 『農』をテーマとしたまちづくり推進協議会(国土交通省「平成26年度集約型都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査」)

ディレクション、デザイン:石井晴雄

イラストレーション:可知夏美

愛知県の美浜町と知多半島ケーブルネットワークと共同事業「マルトモ探検隊美浜編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。美浜町布土公民館、萬秀フルーツ、防災倉庫などの取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、3名、30分番組)

2015年1月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

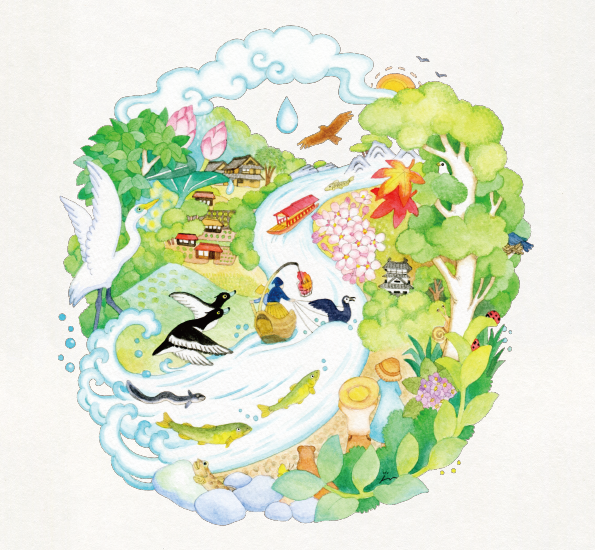

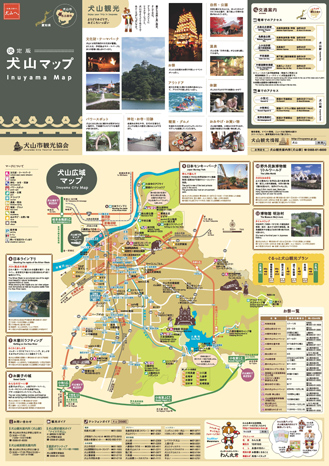

愛知県犬山市の国宝犬山城webサイトのリニューアルデザイン、スマートフォンサイトのデザインディレクションをおこなった。

2015年

委託:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

プログラミング:岩瀬直樹

デザイン:小山奈緒子

日本デザイン学会誌「デザイン学研究特集号、特集/フィールドワーク再考」第21巻4号通巻84号

P8-15

2014年11月

単著

続きを読む

愛知県の常滑市教育委員会と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊常滑編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。常滑市陶磁器会館、やきもの散歩道、「木の家」の取材をおこなった。また義翠窯で陶芸体験をおこなった。

2014年11月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県長久手市において、地域の子供を対象とするに音楽とアート、食による交流イベントを企画、開催した。

2014年10月13日(月・祝)10:00−14:00

平成こども塾(愛知県長久手市)

子供たちと竹でクマや楽器を作って、長久手産の野菜でご飯をつくって食べて、演奏して楽しみました。当日は「かまどでランチをつくる班」と「竹クマ・楽器をつくる班」に分かれて作業しました。

企画:伊東江利子、橋本知久(ながくてピクニック)、石井晴雄(ながくてピクニック)

調理指導:村瀬摩里子

演奏指導:橋本知久

参加者が野菜を収穫し、イベントの説家や調理をし、音楽や食によってコミュニケーションの場を作ることが主なテーマとしたイベントについて報告した。また災害への備えのためにも地域のコミュニティーは重要になっている。おいしい食べ物を食べる、良い音楽を聞く、豊かな自然の中で遊ぶなど誰もが持っている共通の感覚を掘り起こすことによって、誰もが参加できるイベントを目指したことを発表した。

2014年10月4日(土)

第8回人と自然の共生国際フォーラム、活動助成事業発表会・意見交換会

パルティせと

2014年10月25日

人と自然の共生国際フォーラム

愛・地球博記念公園地球市民交流センター

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaisho/forum26.html

ながくて畑と森の音楽会

ながくて夏祭実行委員会

事業内容

長久手市内の愛知県立芸術大学の敷地内の野外で音楽会を開く。 その音楽会では皆で舞台装飾をしたり、地元で採れた野菜や穀 物を用いて皆で調理して食事をするなど、参加型のイベントにす る。 音楽は、地元のミュージシャン、演奏家による演奏や, 芸大 の音楽学部の学生による野外や自然環境を生かした演奏などを 予定している。

演奏者予定: Ett (長久手市在住のミュージシ ャン)。

また愛知県立芸術大学の学生や参加者が共同で舞台の装飾 や客席のセッティングなどをおこなう。また愛知県立芸術大学の学生がチラシ、web サイト、看板などのデザインや広報活動をおこなう。また自分たちが育てた野菜や穀物や地元で採れた野菜や果物、 穀物を使って皆で料理をおこなう。

調理指導:村瀬摩里子

参加者数予定:約50人~100人 チラシ、、web サイト、Facebook等で告知

愛知県長久手市の長久手市文化の家前の土地で畑をつくり、自然農による野菜や穀物の栽培をおこなった。市民参加による町の景観の維持・向上と地域住民のコミュニケーションの増進をめざすモデルケースとして実施した。また収穫物は様々なアートイベントで調理するなど、アートと音楽、農、食を融合したプロジェクトをおこなった。

2014年10月4日~19日

長久手市文化の家

研究協力者:村瀬摩里子

共催:長久手市農政緑地課、長久手市文化の家、ながくてアートフェスティバルNAFファーム実行部会

http://2014.nagakuteartfestival.com/?exhibit=exhibit-219

愛知県の南知多町教育委員会と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊南知多編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。南知多町郷土資料館、清水の上貝塚、まるは食堂などの取材をおこなった。また海岸で海の生物の観察と家田製菓ぽんカフェでポン菓子作りのワークショップをおこなった。(対象:小学校4-6年生、4名、30分番組)

2014年9月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県の武豊町と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊武豊編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供達のための講座と番組出演をおこなった。武豊町の町名の由来の元になった武雄神社の取材や、地域のトマト農家を取材し農産物を使ったオリジナル料理の考案・試作、地域のコミュニティーバスの取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、5名、30分番組)

2014年6月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

石丸緑(2014年度博士前期課程修了)

続きを読む

愛知県長久手市の愛知県立芸術大学や平成子供塾などの自然環境の中で、障害者のバンド演奏や地元にゆかりのある演奏家の演奏の鑑賞や、身体表現のワークショップ、アートの展覧会など、自然と音楽、アートが融合したイベントの企画・運営をおこなった。また学生や地域住民の活動紹介タイムや出店ブースを設け、地域住民の交流を促進した。

2014年〜

開催場所:愛知県立芸術大学、平成子供塾など

http://nagakute-picnic.com/

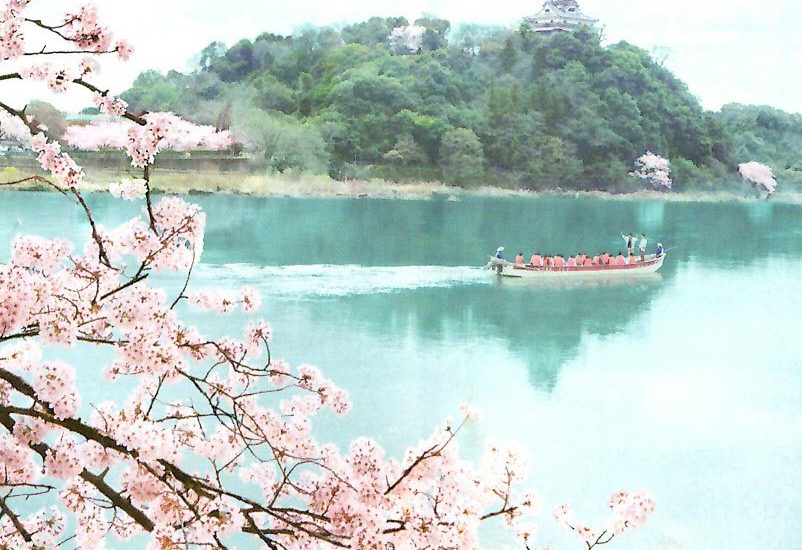

愛知県犬山市の木曽川うかいwebサイト、スマートフォンサイトのデザインのディレクションをおこなった。伝統的なイメージのデザインをおこなう一方、女性鵜匠のtwitterによる情報発信や運航状況の速報、予約状況の表示、Youtubeの映像表示などを行い、速報性と利便性を追求した。また幅広い年齢層の対象者を意識して、文字の大きさや背景とのコントラストに配慮するなど、ユニバーサルデザインに留意した。 (webサイト、Wordpress)

2014年4月

委託:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

プログラミング:岩瀬直樹

ビジュアルデザイン:小山奈緒子

日本デザイン学会第3支部平成27年度研究発表会口頭発表一般

講演番号:B01

2014年3月21日

名古屋市立大学病院

日本デザイン学会誌「日本デザイン学会第3支部研究発表会発表概要集」

2014年3月

単著

愛知県を中心として花と緑のネットワークを構築するためにデザインした市民参加型のwebサイト制作のために開発した手法の紹介と実践の報告、将来の可能性について述べた。市民参加型の活動をしているグループは人材や予算が限られているが、多くの市民が情報入力で参加することによって、web サイトの構築のハードルはさがり、活動の情報発信力が高まり、その活動が広がってゆく可能性がある。そして現在の社会において地域のコミュニケーションや福祉、子育て、文化、災害対策などの視点から、市民参加による活動が活発化してゆくことは社会的な意義がある。 P19〜20

愛知県知多郡武豊町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。ぎゃらりぃ夢乃蔵ぱん工房でオリジナルパンの制作体験、武豊町立図書館で図書館の仕事体験、おすすめ図書コーナー開設のワークショップをおこない、番組制作をおこなった。

2014年1月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県知多郡美浜町の地域の小学生と「地域のお宝」を発見し発信する番組の講座を担当した。河和の「カッパの親子」の取材や、カッパにちなんだ地域グルメをつくる体験をした。またこの地域最古の歴史を持つ野間崎灯台を取材。南知多ビーチランドでイルカの体調管理や食事の用意、訓練の仕方について取材と体験をおこなった。最後に南知多町をアピールするアイデアをまとめて発表した。

2013年11月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県長久手市で開催された「ながくてアートフェスティバル2013」の一貫として、長久手市文化の家NAFガーデンで野菜の栽培をおこない、収穫した野菜を使用して地域の住民を対象に料理のワークショップをおこなうなど、地域とアート、食を結ぶプロジェクトをおこなった。

愛知県犬山市と岐阜県各務原市、可児市、美濃加茂市、坂祝町にまたがる愛知・岐阜木曽川流域観光圏のリーフレット、ポスターのリニューアルデザインのディレクションをおこなった。それに伴い愛知・岐阜木曽川流域観光圏の各媒体の全体的なビジュアルアイデンティティーについてクロスメディアデザイン的な視点から見直しを行なった。(リーフレット:A4版、8P、フルカラー、ポスター:A2、フルカラー)

2013年4月

委託:木曽川夢空間事業連絡会

ディレクション:石井晴雄

デザイン:小山奈緒子

イラストレーション:伊藤美穂

愛知県犬山市の犬山祭チラシのデザインのディレクションをおこなっている(2013年)。犬山祭の概要、見どころを伝えるとともに、多くの人出でにぎわう犬山祭で混雑を回避するため、車山の運行ルートと時間など詳細な情報を掲載した。(A4、4C/4C )

2013年3月-

委託:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

デザイン:小山奈緒子、太田晶

人間をネタにした寿司をつくりました。2012年度卒業・修了作品展(愛知芸術文化センター)

研究協力者:小山奈緒子 愛知県犬山市の、犬山城下町宝探しゲームについて内容の企画とデザインのディレクションをおこなった。子供たちにもわかりやすく楽しめて、犬山城下町の歴史や構造が学習できる内容にした。また受付用サイン看板、ポップ、宝箱、グッズ、認定証などのデザインについてトータルなディレクションをおこなった。(A4サイズ、両面フルカラー、巻3つ折り)

2013年3月

委託:犬山市観光協会

原案、構成、ディレクション:石井晴雄

デザイン:小山奈緒子

愛知県の常滑市教育委員会と知多半島ケーブルネットワークとの共同事業「マルトモ探検隊常滑編-2」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供向けの講座と番組出演をおこなった。前川製陶所で甕づくり体験レポート、やきもの散歩道散策、ボートレースとこなめの取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、4名、30分番組)

2013年2月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

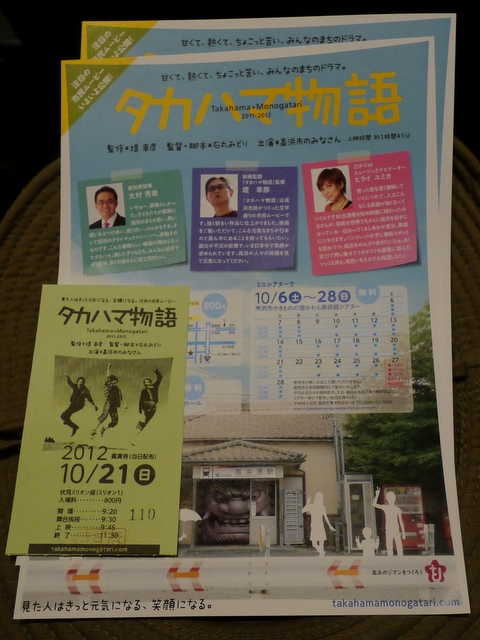

大学院2年石丸みどり監督の映画「タカハマ物語」が伏見ミリオン座で上映されました。

本展はアートラボあいち大学連携プロジェクトにて、愛知県立芸術大学の美術・音楽の学生、卒業生による体験・交流型の展覧会を企画・開催した。会期中は各々の“かみさま”をテーマとした儀式、祝祭を、時に厳粛に、時にパロディとしておこなった。会期中はパフォーマンスや作者とのさまざまな交流をおこなった。

2012年9月21日-10月14日

アートラボあいち

主催:愛知県立芸術大学

企画、運営:愛知県立芸術大学美術学部石井研究室、ひよ企画

webサイト、チラシ、ポスターディレクション;石井晴雄

デザイン:田端昌義

webプログラミング、コーディング:岩瀬直樹

http://watashinokamisama.com/

愛知県の武豊町と知多半島ケーブルネットワークと共同事業「マルトモ探検隊武豊編」において、情報発信による地域の活性化を目的として地域の子供向けの講座と番組出演をおこなった。豆みそ・たまり醤油の老舗「中定商店」でみそ作り体験、武豊町民会館ゆめたろうプラザでのインタビュー取材をおこなった。(対象:小学校4-6年生、9名、30分番組)

2012年9月

制作:知多半島ケーブルテレビネットワーク

制作協力:(株)第二制作

講座・出演:石井晴雄

愛知県犬山市の犬山城城前公園で行われた犬山のグルメのコンペ「犬山串キング決定戦」のデザインのディレクションをおこない、地域のグルメの情報発信とブランディングをおこなった。(のぼり旗、投票箱、賞品、チケット、ポップ)

2012年8月

委託:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

ビジュアルデザイン:小山奈緒子

伊藤公一の不思議な紙芝居。

愛知県の日本ラインフィルムコミッション連絡協議会のwebサイトのデザインのディレクションをおこなった。全国のフィルムコミッションの先行事例を調査し、犬山とその周辺の事情に最適なサイト構成を探った。またGoogle Map APIを使用してロケ地のマッピングをおこない、ロケ地巡りなどの用途に利用できるようにした。

愛知県名古屋市栄で開催された国際交流・国際協力・多文化共生などを学ぶワールドコラボフェスタ2010のwebサイト、フライヤー、パンフレットのディレクションをおこなった。世界のお祭りや芸能、食、フェアトレード、造形に関係するイベントであるため、イラストを使用して楽しさを演出した。(webサイト:html、フライヤー:A4サイズ、フルカラー、パンフレット: A5サイズ、4C)

委託:ワールドコラボフェスタ2010

ディレクション:石井晴雄

デザイン:小山奈緒子

イラストレーション:宮崎知恵

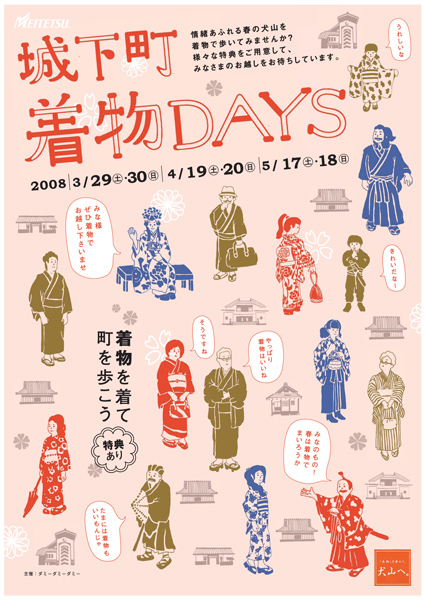

愛知県犬山市で、着物を着て城下町の歩くことを推奨するイベントのチラシのデザインディレクションをおこなった。

クライアント:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

デザイン、イラストレーション:小山奈緒子

すずめバルーン 杉浦裕志(大学院1年)

長久手アートフェスティバル2009

2009.11.8

愛知県長久手市の愛知県児童総合センターの野外の広場で畑をつくり、市民が野菜を育てて収穫し調理することができるプロジェクトのディレクションをおこなった。参加者が生きものと太陽、空気、水、土とのつながりを感じ、参加者同士のコミュニケーションを活性化させることを目指した。(幅8m,奥行き20m)

愛知県犬山市の公式キャラクターのテーマ音楽のディレクションをおこなった。誰もが覚えやすく歌いやすい唄と、踊りやすい振り付けを心がけた。(2分34秒)

委託:犬山市観光協会

デョレクション:石井晴雄

デザイン:小山奈緒子

作曲:金子恵美

作詞:太田あゆみ

愛知県犬山市の公式キャラクターの着ぐるみのデザインディレクションをおこなった。様々なアクションやポージングをおこなうなどの動的な運用を念頭にコンパクトなデザインとし、動きやすくしてスタッフの体力的な負担の軽減を計った。

委託:犬山市観光協会

ディレクション:石井晴雄

デザイン:西崎祐美 (愛知県立芸術大学デザイン専攻3年生)

制作:濱治真理((株)オオイケ)

愛知県犬山市の木曽川沿いの桜並木の遊歩道で、ものづくりのマーケットやワークショップ、フリーマーケット、オーガニックフードや飲み物などを提供するカフェによって地域の住民や観光客が交流できるイベントの企画、ディレクションをおこなった。

桜並木の花見茶屋 犬山えこみち

2008年3月22日(土)-4月6日(日)16日間

10:00-16:00

犬山市内木曽川遊歩道

主催:桜並木のオープンカフェ実行委員会、犬山市、犬山市観光協会

企画・ディレクション:石井晴雄

趣旨:環境問題は文化の問題です

古来より日本人は桜の開花を春の訪れの印として尊んできました。桜の語源はサ=神、クラ=来る、との説があり、冬の間、山に帰っていた豊穣の神が郷へ降り てくる印として桜の花を咲かせるのだ言われています。そのような桜の花の季節に、春の訪れを祝うイベントを行うことは心浮き立つことです。

近年、地球温暖化などの環境問題は大きな関心事になりつつあります。しかし環境問題は、現在の地球上に存在する様々な問題の一つの反映にすぎません。石油 エネルギーと科学技術文明によって経済や工業、物流は発達し、より早く、よりたくさん、より上にといった価値観が効率化、スピード化、グローバル化を促進 し、その結果が様々な競争や格差、戦争、不平等、阻害そして公害や地球温暖化となって現れています。つまりより早く、よりたくさん、より上にといった人間 自身の意識が、地球環境の問題の根本にあると言ってよいでしょう。

現在、あらゆるものが巨大化しブラックボックス化した結果、人間同士の「顔の見える関係」は失われ、食や住の安全を脅かす問題が多発しています。またモー タリゼーションの発達によって地域のコミュニティーは寸断され、マスメディアとマスプロダクト、グローバリゼーションによって人々の価値観や生活様式、そ して地域の文化は画一化され、自由さと多様性を失ってしまいました。その結果人々は自分たちの地域や伝統、文化に対する誇りを失い、人や土地とのつながり を失い、そして自分自身への自信を失い、自分たちの土地や地域、伝統、自然、人とのつながりを省みなくなったことが、自然破壊や文化の破壊を招き、環境問 題などの様々な問題として露呈しているのではないでしょうか?環境の問題は人間の意識の問題であり、文化の問題なのだと思います。だからまず自分たちの地 域の伝統や文化、土地、自然、人とのつながりやをもう一度見直し、それらを回復することが、結果として環境問題や様々な問題の解決へとつながるのではない でしょうか。

人間が2本の足を使って歩くとき、そこには競争も格差も存在しません。そして美しい自然に囲まれ、おいしいものを食べ、人と語らうとき、心と体は自然に オープンになります。そこが自分たちの土地や地域、伝統や文化、自然、人とのつながりを見直す原点になると思います。犬山という伝統文化と豊かな水の恵み と自然環境に恵まれた街から、そんな新しい流れが生まれれば幸いです。

キーワード

1、環境

・オーガニックフードや飲み物などを提供するなど、心と体にやさしいゆったりとした空間、時間を提供する

・ゴミはださない(使い捨てのトレイや紙、割り箸などは極力使わない)など環境に配慮する

2、地域社会、住民の交流、市民参加

・地域や近県の住民と出店者が様々な体験の共有、情報交換、人との交流、経済的な交流を活性化する

・同じ生活者の目線に立った、手作り感のある内容

3、景観との調和

・華美な設置物や音響、騒音を排除し、桜の花と犬山城、木曽川などの自然と文化遺産と景観を阻害しない

・主役は桜の花や犬山城、川であり、なによりも人である=消去法デザイン

4、ユニバーサルデザイン

・お年寄りから子ども、乳児まで幅広い年齢層と性別、社会的バックグラウンドの違う人々が、共存、交流し、安心してすごせる空間をつくる

6、一貫性と多様性

・多種多様な出店形態の中でもデザインとテーマの一貫性と多様性、自由さを両立させる

店舗内容

本企画のメインテーマである環境を重視したオーガニックな食べ物や飲み物などを提供する出店を希望しました。またマッサージやアロマなどリラクセーション をテーマにした出店、そして地域社会、住民の交流をテーマに、地域の特産品、名物、地域で採れた野菜、果物、手作りのクラフト、手工芸品などの販売を奨励 しました。また遊びやコミュニケーション、ワークショップなどの体験の提供、情報交換、人との交流を活性化する内容を歓迎しました。

えこみちカフェ

パラレル食堂

樋口 仁、松山奈津子のフードユニット、パラレル食堂は、お餅つきで参加。樋口さんが「えこみちマン」に変身してお餅をつき始めると通行中の皆さんの輪が できて、楽しくお餅をつきました。メニューは草餅にアンコとうぐいすきな粉、醤油に海苔。それを木のお皿や竹の皮にのせて食べていただきました

おまめ商店(布ナプキン、染め物)

カードリーディング樹鈴☆きりん☆

カードを通して天使や女神などからの メッセージお伝えします。 自分の中にあるキラキラをみつけましょ。 そんなお手伝いします。

ATELIER705

てづくりクッキーとキモーブ。

keito(ケイト)?くらしてづくりぬくもり屋?

暮らしの手作り雑貨 、布ナプキン、みつろう(キャンドル・クリーム)や手作りのハーブティーでくつろぎの空間を演出してくれました。

ヒーリングスペース さくら

九星氣学占い angie (開運グッズ販売、おみくじなど)

九星氣学とは 中国4000年の統計学による、氣を9つに分類する学問。 生年月日より、個人の氣の流れを読み取り人生の地図をつくります。

OSHOカードしのぶちゃん

ネパールの手作り小物(子供たちへの支援活動)

のろ屋

フリーマーケットやヘアアクセサリー・エコバッグ・マイ箸袋 、エコバッグなどの小物をその場で手作り販売しました。

ビーンズ

シュタイナー関連の手仕事品 、シュタイナー手仕事ワークショップ

ペレットストーブ

森林の間伐材などを利用できる今話題のペレットストーブをお茶を沸かすために使いました。

まぁむキッチン

マクロビ弁当とマクロビスィーツ、やさしくて深い味わいでした。

古材家具工房わだひろや

古材家具、古家具、古道具、小物、中古カメラなど。カフェのスペースも和田さんのところから小学校の机や椅子でつくりました。

http://homepage3.nifty.com/kozaikagu

handmade zakka 映(手作り石鹸)

家具工房 栗原

笛(実演つき)、つみき、カッティングボードなどの小物 販売。手作りの笛はやわらかいとてもよい音色でした。

注文の多い写真店(針穴写真撮影)

花見に来た人たちのポートレイトをポラロイドを使ってピンホールで撮影する。 (ハッセルのボディを利用した、ピンホール撮影) 日光を利用して、ゆっくりと撮影するピンホール写真で、デジカメとは異なった、スローな写真撮影を体験。

旅人の店

手作りポストカード、手作り旅の本、似顔絵

西村自然農園(手作りの加工食品)

おみくじ屋さん

子どもたちの手作りおみくじ屋さん

ヒーリングサロン INIPI(イニピー)

身体と脳を癒すセリブラルセラピー (インディアンヘッドマッサージ) 。服を着たまま 椅子にかけてできます。 インドの伝承医学アーユルベーダにもとづき確立されたもので、 感情、身体、精神のすべてに作用します。 神経系全体を沈静および強化し、 真のリラクゼーションに導くヒーリングシステムです。 頭脳疲労、精神疲労による心身不調の改善とともに 安らぎと幸福感とリラクゼーションが得られます。 背中、肩、腕、首を揉み解し、頭、顔、、耳と やさしくほぐしてゆきます。 首と頭にアロマのエッセンシャルオイルを少量だけ使用し その効能と合わせ効果を高めてゆきます。 ほとんどの方が眠ってしまい、短時間で質の高い睡眠が得られます。呼吸法を取り入れていますので、 起きている間は瞑想状態になり深い癒しがもたらされます。

自転車発電

自転車発電でレコードプレーヤーを鳴らしたり、綿菓子を作りました。綿菓子は5分くらいこぎ続けないとできないのでみんなで交代でつくりました。お父さんが子どものために一生懸命自転車をこいだりして、とてもほほえましい光景でした。

小木曽さん(おぎやん)

飛び入りで古楽器の演奏や子どものワークショップなど、すてきなパアフォーマンスをしてくれました。

愛知県犬山市の木曽川沿いの桜並木の遊歩道で、様々なものづくりのマーケット、様々なワークショップやフリーマーケット、オーガニックフードや飲み物などを提供するカフェによって地域の住民や観光客が交流できるイベントのフライヤーと電車の中吊り広告のデザインディレクションをおこなった。

クライアント :犬山市観光協会

ディレクション :石井晴雄

デザイン :小山奈緒子

イラストレーション :宮崎知恵(愛知県立芸術大学美術学部デザイン専攻メディア領域3年)

愛知県長久手市ごじから村ほとぎの家及び名古屋市名東区猪高緑地において、一般市民を対象とした森を歩くフィールドワークと自然農の講演会、自然農で栽培した野菜による食事会のクロスメディア的な参加型のイベントを企画・運営を行い、身近な自然や自然農への理解と市民の交流の促進をおこなった。

2007年10月8日(月、祝)15:00-20:00

ゴジカラ村ほとぎの家(愛知県長久手市)

猪高緑地(名古屋市名東区)

愛知児童総合センターの委託により「コミュニケーションの機能としての祭り」をテーマとして、2ヶ月にわたって、地域の子供を対象として仮装、フェイスペインティング、音遊び、体遊び、パレードなどによる、参加型のクロスメディア的な体験を提供した。

2007年3月18日-5月13日

毎週土日開催、計18回開催

愛知児童総合センター、愛知県長久手市

委託:愛知県児童総合センター(財団法人愛知公園協会)

企画、ディレクション:石井晴雄(環境メディア研究会)

研究協力者:樋口仁、野呂有里、浦雅子、伊藤美穂、船橋一華他

撮影:本田千穂、内藤祐子、石井晴雄

愛知児童総合センターの企画により、 メディアアートの展覧会「エキゾチック」展で、火をテーマに参加型の展示とワークショップを行った。火を扱うことが少なくなった地域の子ども達に、蜜蝋でロウソク作りや、火を使った料理作りなどの多様なワークショップを通して、火を使うことの意味やたき火のにおい、たき火をした後の気持ちよさを感じる体験を提供した。

2007年1月28日

愛知児童総合センター

主催:愛知児童総合センター

企画、ディレクション:石井晴雄

スタッフ:野呂有里

エキゾチック展企画:茂登山清文(名古屋大学)

http://www.acc-aichi.org/aburabu/34go/syosai.html#07

メディアアートの展覧会「エキゾチック」展の一環として、たき火プロジェクトを行った。最近、焚き火をすることがなくなった。できたとしても消防署の許 可をとることが必要であったりして、子供たちが焚き火をする体験もあまりないかもしれない。そこでたき火を起こして、そこで様々なコトがおこる場をつくる ことをとおして様々な有形、無形のものを創りだしてみたいと思った。

なにかをしてもよいし、なにもしなくてもよい。 ただ焚き火をしたり、薪や枯れ枝、枯葉をあつめたり火にくべたりするだけでもよい経験になるかもしれない。また火をみているとなんだかとても気分がおちつ いたり、 たのしくなったり、なつかしい気持ちになったりする。火には不思議な力があるようだ。また火を囲んでいると自然と会話がはずんだり、なにも話さなくてもい いような気持ちになったりする。ただ火があるだけでなにか「状況」「場」をつくりだされる。

万博跡地からは夕日がきれいに見える。 焚き火をしながら夕日をぼんやりみる、ただそんな「時間」がつくれたよいと思う。

1-蜜蝋ろうそくづくりワークショップ

蜜蝋を体温で融かしてろうそくをつくった。冬の寒いさなかに、たき火の火で手と蜜蝋を暖めながら徐々に融かしてろうそくの形にしていく。なかなか融けないけれど、いそがずにのんびりじっくり取り組んだ。

2-お団子を焼いて食べる

お団子をたき火で焼いて食べた。寒い日にはお団子の焼けるこおばしい香りがたまらない。

3-パンを作って食べる

その場でイーストを混ぜた小麦粉を練って、おなかの中に入れて発酵させてパン種をつくり、竹の先に巻き付けてたき火であぶって食べた。おいしそうな焦げ目がついたらできあがり。

4-焼き芋を焼いて食べる

サツマイモをアルミホイルに包んで、少し下火になったたき火に投げ込んでしばらく待つと、焼き芋のできあがり。みんな夢中でほおばりました。メザシやマシュマロなども焼いて食べました。

5-あたたまる、あつまる

まだ寒い冬の日に、たき火のまわりにただあつまってあたたまりました。そこで自然に会話がかわされたり、同じ時間と空間を共有するだけで十分楽しい体験を することができました。プリミティブな火が太古の昔からの人間の本来の姿を呼び覚ましてくるのではないかと思いました。

焚き火メディアである

はじめに

羅針盤の発明によって西洋航海術が発展し、大航海時代が到来した。グーテンベルグの活版印刷術によってルネサンスと宗教改革という意識革命がおこった。あらゆる文明の興隆と意識革命の影には、それを支えたテクノロジーとメディアの存在があったのだ。しかし火ほど多大な恩恵を人類に与えたものはない。火こそが人類が始めて手にしたもっとも偉大なテクノロジーであり、メディアだったのだ。

コミュニケーションの原点としての火

火はノロシや灯台として交信に使用され、また夜道を照らし、道しるべとなり、火のあるところをめざして人が集まる。祭りの中心には常に火があり、オリンピックは、太陽の光を集めて作られた聖火の到着とともに始まり、聖火が消えるとともに終わる。誕生日にはロウソクに火を灯し、それを吹き消すことによって新たな歳を迎える。また仏壇には灯明が灯され、先祖の霊の道しるべとなる。火はアクセスルートを確保し、人の意識と情報を集約し、人類初のリモートコミュニケーションテクノロジーであった。また彼岸と此岸、生命と魂、死と再生の媒介者であり、すべての生命と物質、エネルギーの根源である太陽の分身である。

火はコミュニケーションのプラットフォーム

そして火はコミュニケーションのプラットフォームである。太古の昔より火を囲んで民族の歴史や伝承は語り継がれ、また火を囲んだ語らいによって、人間の意識のバリアは解消される。人類は火を囲んで食事をし、語らい、そしてともに寝た。部族の集会の中心には常に焚き火があり、家族の中心にはいつも火があった。火は常に家族のぬくもりとともにあり、家族の永続性と安らぎをもたらすものとして、細心の注意をもって守られてきた。また人類は火で食物を加工し、調理することによって多様な味覚を発達させ、感性を拡張してきた。そしてゆらめく炎の1/Fゆらぎ効果は人間の快楽中枢を刺激し、火と煙の匂いとともに、DNAに刻み込まれた人類の太古の記憶を解放する。火は人類の文化の根源なのだ。また人間は、分厚い毛皮を持つ他の哺乳動物たちとちがい、薄い皮膚に覆われた脆弱な身体を持つ生き物であるがゆえに、皮膚の延長として衣服をまとい、住居を建設した。そしてその内外で焚かれた火は第二の体温であり、サイバネティックに拡張された身体の一部であった。

火の代替物としてのテクノロジー

火は焼く、煮る、香りを出す、消却する、暖をとる、闇を照らすなど、実に多彩な用途に対応し、またそれらを同時におこなうマルチパーパスでマルチタスクなプラットフォームである。そして子供も大人も誰もが手軽に使えるフリーアクセスツールである。しかし火を失った現代人は、その代わりに数々の火の代替物を必要とするようになった。電灯はロウソクの火の代替物であり、電子レンジ、IHヒーター、そしてテレビやパソコンさえも暖炉や囲炉裏の代用品であるかもしれない。すべてのテクノロジーは火の代替物であり、アナロジーなのである。また現代社会の主要エネルギーである電力の多くは、石油の燃焼によって生産され、また主要な移動手段である車もまたガソリンの爆発的な燃焼によってその駆動力を得ている。形態は多様化しても、人間の社会は常に「火」によって動いているのだ。火はすべての社会の根低にあり、我々の社会活動の源泉 なのである。

火に宿る狂気

この惑星系は水素原子の核融合反応の連鎖によってできた、太陽という火の玉によって維持されている。また地球上においては、可燃物の急激な酸化反応によって熱と光が放出され、その熱エネルギーがあらたな酸化の連鎖反応をひきおこし、燃焼という継続的な現象を引き起こす。それは個体から気体への変容であり、エネルギーの交換である。火は美しい。しかし近づきすぎると火傷をする。また不用意に扱うと火事の元となる。火は多彩な用途と神秘性を持つ一方、大きな危険性ともまた表裏一体である。そのアンビバレントな両義性と魔性性は人間を虜にし、理性的思考はその火に宿る狂気を恐れる。ヨーロッパ中世の魔女狩りで、「魔女」たちは「火あぶり」にされたのも必然であるのかもしれない。

人の心にも火はともる

そして人の心にも火は灯すことができる。それは人の心の潜在的な可燃性因子である感情の連鎖的科学反応をおこし、さらに燃え広がってゆく。火は誰の心にもアクセスするオープンプロトコルであり、人の心に連鎖的なネットワークを作り出し、心のプロテクトをはずすネットワークキーである。

まとめ

最近、焚き火をしなくなって久しい。防火意識の高まりで、焚き火は危ない、火は悪いものという意識さえ常態化している。そして火は我々の日常から姿を消し、電気に身をやつし、エンジンの中で密かに燃えるものとなってしまった。そして火の力は、すべてをブラックボックス化してしまう現代社会によって抑圧され、隠蔽されてしまった。火を失ってしまった人類は太古からの歴史、そして心の中の光と熱までも失ってしまったのではないだろうか。そして道しるべを失ってしまった我々の魂は、現世をさまよいつづける。焚き火は実体のあるものは何も創造しないが、それは燃焼という現象を利用した動的な「状況」であり、時間と場の創造である。そしてその場によって実にさまざまな「コト」が創出されるプラットフォームであり、したがってそれはすこぶるメディア的だと言えよう。そして焚き火は忘れていた人類の原始の記憶をたぐり寄せ、我々自身の存在の根源を目覚めさせてくれる普遍的な装置なのである。