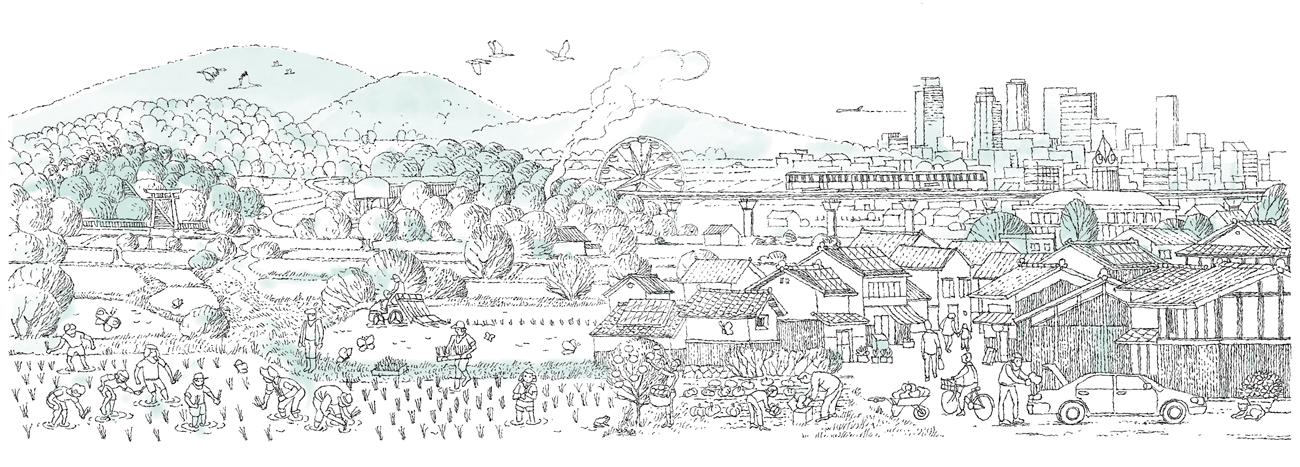

愛知県立芸術大学のある長久手市は近年開発が進み、

豊かだった自然環境も徐々に失われています。

しかし大学内の敷地は開発から守られ、

今でも豊かな自然が残っています。

そしてその敷地は長久手市街と三ケ峯の山の境界にあり、

ちょうど里山のようになっています。

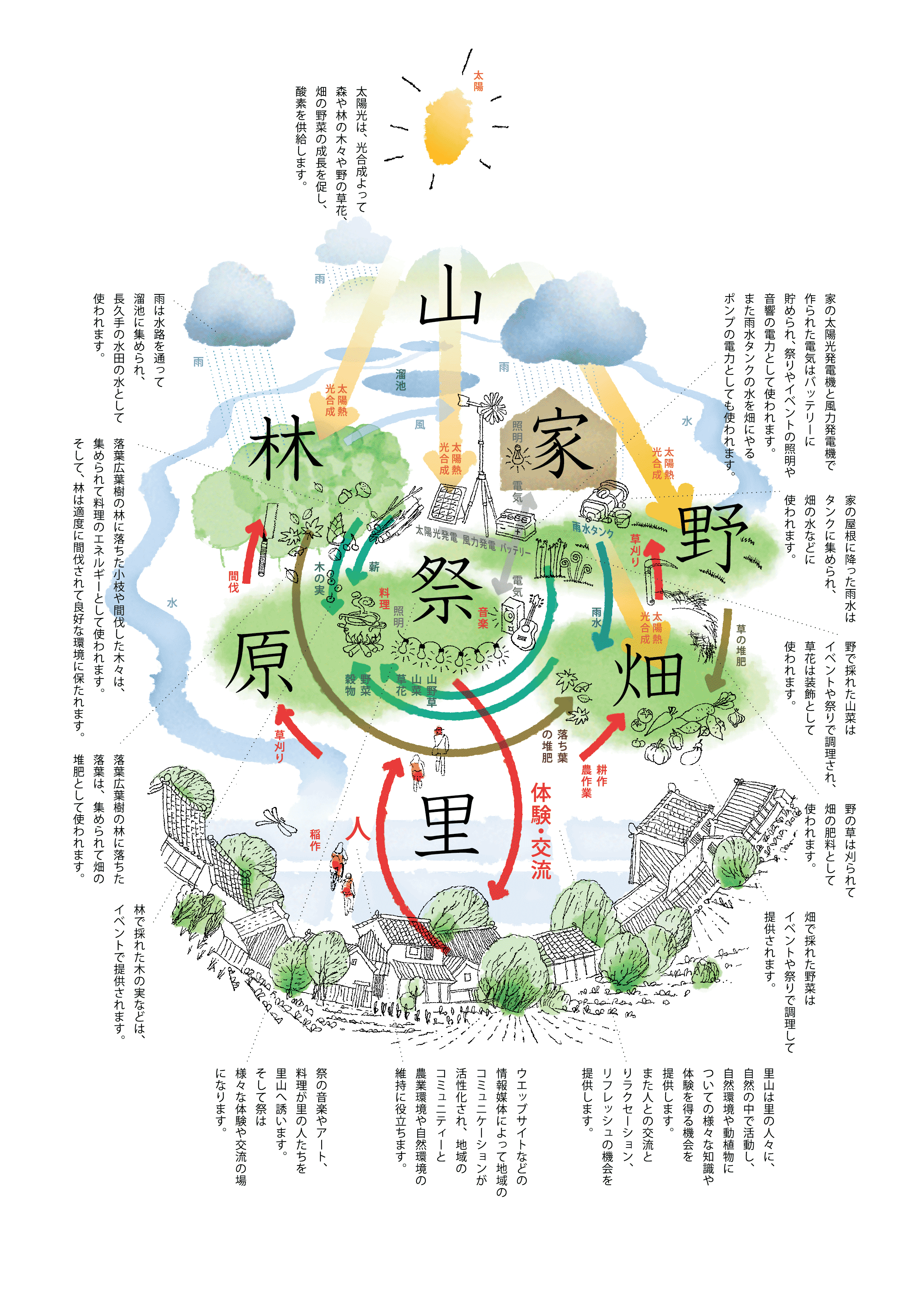

里山とは人間の社会と自然とが交わる境界の領域で、

古来より人は薪や木の実を集めたり落ち葉を集めて堆肥にするなど、

生活や生産の営みを通してそこから様々な恩恵を受けてきました。

一方自然も人間の営みによる適度な﹁撹乱﹂によって動植物の多様性が増すなど、

里山は自然と人間が共生し共存共栄するところでした。

また里山とは山とそこから流れる川、ため池、農業用水路、

田畑、そして里で暮らす人の暮らしや文化を含めた

農業環境をさす言葉でもあります。

三ケ峯の山に降った雨水はため池や用水路を通って今でも長久手の稲作に使われており、

農業環境として愛知芸大の土地と長久手の田園はつながっています。

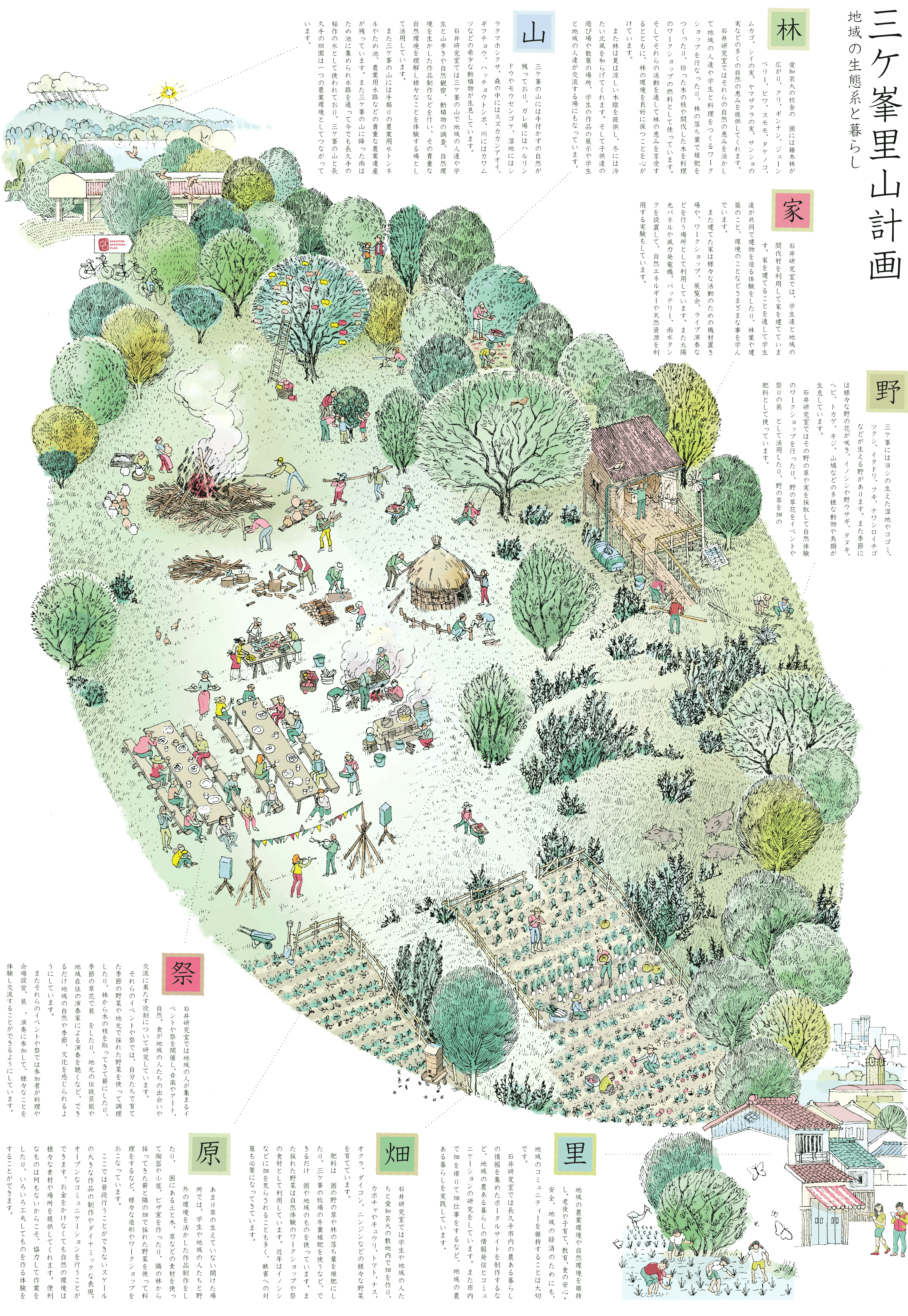

愛知県立芸術大学の石井研究室では、

三ケ峯の自然環境や長久手市内で様々な活動を行ってきました。

まず学内で学生と野菜や穀物の栽培を始め、

林の中に地域の間伐材を利用して小屋を建て学生や地域の人たちと自然体験やものづくり、

食のワークショップを始めました。

また近年環境問題や大きな災害や事故が発生し、

エネルギーや社会のインフラのもろさと持続性への不安、

地域社会の大切さを感じ、

建てていた小屋には風力発電機や太陽光発電機を設置し、

そこで得たエネルギーを利用して住民参加型のアートと食と音楽のイベントを始めました。

また地域の農や食、芸能などに関わる人たちのポータルサイトを制作しました。

現代社会は高齢化や災害、子育て、教育、食の安全、過疎、環境破壊など様々な問題を抱えています。

垂直統合型の社会のシステムによる様々な弊害が顕著になる一方、

インターネットや太陽光発電、風力発電などの水平分散型の情報やエネルギーのシステムが発展し、

地域主体のコンパクトでスマートな暮らしの実現も夢ではなくなっています。

そのような時代の中で昔の日本人が培ってきた里山というコンパクトで自然と共生した生き方から

多くのものを学ぶことができます。

三ケ峯里山計画では里山という身近な生態系をベースに、

情報やエネルギー、地域、文化、自然、教育、農などをトータルに捉え、

豊かな暮らしについて考えてゆきたいと思います。